日本人にとって儲けること=いかがわしい?

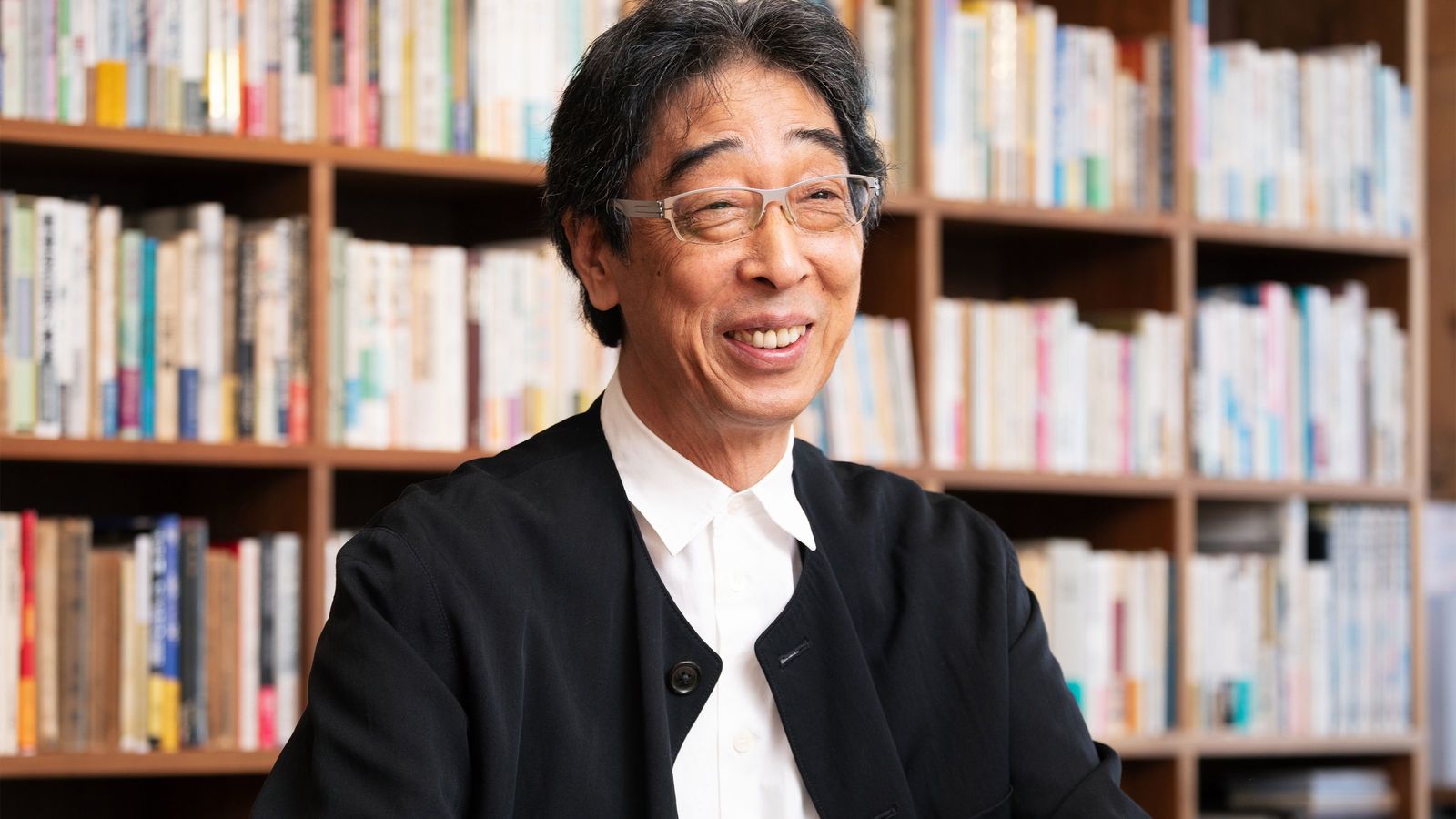

――『倉本長治先生語録10選』をご自身で編纂された金井会長は、倉本長治から何を学び、それを良品計画の経営にどのように活かされているかを聞かせていただきます。

私たちは「無印良品」という発想で事業をしています。それは、良心とクリエイティブによって成立し、シンプルに美しい暮らしを願うお客さまとともにこれからの生活に最良で最強な「くらしの基本と普遍」の共創をめざすことです。

その根本には、商業や小売業が持つべき使命があり、その中に無印良品があることを強く意識しています。無印良品が独立独歩で何かをするというよりは、まず商売の本質的意味合い、商人が本来持つべき役割を前提として考えることが大切です。

日本には「士農工商」という歴史もあり、儲けることに対していかがわしく捉えられる文化的土壌があります。とくに戦後、闇市から再興した商業では、生き延びるために人を騙しても儲けたり、あるいは偽物と知っていながら売りつけたりということがありました。

ダイエー、イオン、セゾンを創った男たちが泣いた

そんな時代にありながら、商人の本来の役割と働きがいを説いたのが倉本長治さんでした。小売業は市民生活をより豊かにするための大切な仕事であると、倉本さんは若きベンチャー企業家であったダイエーの中内㓛さんやイオンの岡田卓也さんをはじめとする商人たちにさかんに語りかけたのです。当社の生みの親であるセゾングループの創業者、堤清二もその一人です。

彼らは後に大御所となったすごい人たちです。そんな彼らが涙をポロポロ流しながら倉本さんの話を聞いて、著作を読み返して、「店は客のためにある」という言葉を心に刻み、自らの事業に命をかけたおかげで、日本の商業は産業として発展していきました。「流通革命論」が唱えられたのも、そうした背景があったからです。

しかし、店舗数や社員がどんどん増えて企業規模が拡大していく過程で、若かりしころに抱いていた商いの魂が薄まり、なんとなく数と量にものをいわせる「資本の論理」的な思考に陥っていったように、世代が異なる私は傍から見ていて思えます。倉本さんが唱えた商いの永遠性、あるいは持続可能性が薄まってしまったというのが、「流通革命論」の初期を突っ走った多くの先輩たちだったように思うのです。